不定詞の形容詞的用法(~するべき・~するための)を、勉強が苦手な中学生にどう教えるか? そのコツを4つご紹介します。

形容詞的用法は、なかなかのクセモノです。でも、教え方を少し工夫すれば、勉強が苦手な子も文法問題にチャレンジしやすくなりますよ。

「名詞を後ろから修飾する」という解説はしない

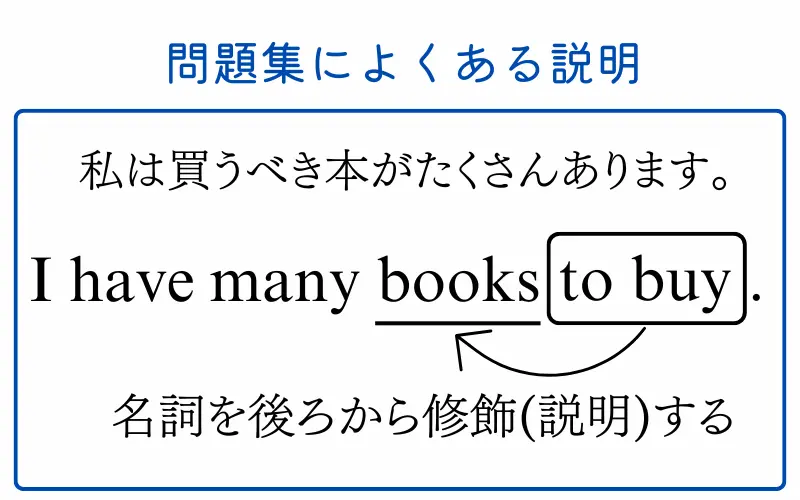

問題集には、不定詞の形容詞的用法について、「名詞を後ろから修飾する(説明する)」といった解説がよく載っています。

でも、勉強が苦手な子に教えるなら、この解説はオススメしません。

この解説を理解するには、国語の時間に習う「修飾・被修飾の関係」というのを分かっておく必要があります。

ですが、勉強が苦手な子の場合、「修飾・被修飾の関係」を理解していないことがよくあるのです。

「修飾・被修飾の関係」というと何やら小難しく聞こえますけど、ざっくり言うと、「どの言葉が、どの言葉を説明しているか」ということです。

たとえば、「買うべき本」の場合、「買うべき」が「本」をくわしく説明していますよね。

そういうことを国語の時間に理解しておかないと、「名詞を後ろから修飾する(説明する)」という解説を聞いても、ややこしく感じられるのです。

ですので、勉強が苦手な子に教える場合、「名詞を後ろから修飾する(説明する)」と解説するのはオススメしません。

では、どう教えればいいのか?

「“~するべき”は後回し」と教える

オススメなのは、「“~するべき”は後回し」と教える方法です。具体的には、こんな感じで説明します。

〈教え方の例〉

「私は、買うべき本がたくさんあります」これを英語にしてみよう。まず、「私は本がたくさんあります」とだけ言うよ。「買うべき」は後回しにするんだ。

I have many books

ここまで書いたら、〈many books〉の後ろに「買うべき」という情報を付け足そう。「~するべき」と言うときは、〈to + 動詞の原形〉というカタマリを使うんだ。「買う」は buy だから、「買うべき」は〈to buy〉となるよ。

I have many books to buy.

私は→ あります→ たくさんの本→ 買うべき、という順で単語を並べたね。

「たくさんの本」と言ってから「買うべき」を付け足す。これがポイントだよ。「~するべき」は、後回しね。

「~するべき」以外のことをまず書いて、そのあと「~するべき」を付け足す。そういう「単語を並べる順番」を子どもに意識させます。

そうすれば、「修飾・被修飾」の概念が分からない子でも、問題集やプリントにチャレンジしやすくなりますよ。

なお、have の訳し方で戸惑う子もいるので、次のように補足してみてください。

〈教え方の例〉

have は、「持っている」という意味だったね。でも、「あります」という意味で使うこともあるよ。

「~するべき」以外の訳し方はあとで教える

不定詞の形容詞的用法は、「~するべき」のほかに、「~するための」「~する」「~しなければならない」などと訳されることがあります。

こういう訳し方を最初から全部教えると、勉強が苦手な子は形容詞的用法を理解しづらくなってしまいます。

というのも、「単語を並べる順番」と「さまざまな訳し方」を同時に覚えないとならないからです。

複数のことを同時にやろうとすると、結局どちらも中途半端に終わってしまう……なんてことになりかねません。

ですので、まずは「“~するべき”は後回し!」というルールだけを教える。そして、そのルールに子どもが慣れたら、ほかの訳し方も教える。そんなふうに、覚えるべきことを小出しにすると、子どもも付いてきやすくなりますよ。

〈教え方の例〉

「~するべき」という情報は後回しだったね。

私は、買うべき本がたくさんあります。

I have many books to buy.

このように、後回しにする情報は「~するべき」のほかにもあるよ。

「~するための」

私は、ゲームをするための時間が欲しい。

I want time to play games.

「~する」

彼は、読む本がたくさんあります。

He has many books to read.

「~しなければならない」

私たちは、やらなければならない宿題がたくさんあります。

We have a lot of homework to do.

このように、まずは「“~するべき”は後回し!」というルールを教え、そのあとほかの訳し方も教えます。

定番以外の訳も教えるワケ

いろいろな訳のうち、定番といえば「~するべき」と「~するための」です。ほかの2つ(「~する」「~しなければならない」)は、意味としては定番の訳と同じです。

たとえば、「やらなければならない」は「やるべき」と同じですよね。同様に、「読む本」は、「読むべき本・読むための本」と同じ意味です。

でも、そのことをなかなか理解できない子もいます。そういう子どもたちは、文法問題で「~するべき」「~するための」以外の訳を目にしたときに、戸惑ってしまうことが多くあります。

ですので、(たとえ意味は同じでも)さまざまな訳をひと通り教えておいたほうが、問題集に取り組みやすくなります。

訳し方をまるっと教える

不定詞の形容詞的用法では、something を使った言い回しがよく出てきます。その代表選手と言えば、〈something to eat〉(何か食べる物)ですね。

こういう〈something to ~〉については、「何か~する物」という訳し方をまるっと教えるのがオススメです。

〈教え方の例〉

〈something to ~〉で、「何か~する物」「何か~すること」という意味になるよ。

something to eat は「何か食べる物」、something to drink は「何か飲む物」、something to do は「何かすること」となるんだ。

問題集には、次のような解説が載っていることがあります。でも、勉強が苦手な子に教えるときには、オススメしません。

〈something to eat〉は「食べるための何か」。つまり、「何か食べる物」という意味である。

この解説方法をオススメしない理由は、子どもが混乱する恐れがあるから、です。

勉強が苦手な子は、話の要点をとらえるのがあまり得意ではありません。「食べるための何か、つまり、何か食べる物」と言われても、結局どう訳すべきなのかが理解しづらいのです。

ですので、「何か~する物」「何か~すること」という訳し方をズバリ教えたほうが、文法問題を解きやすくなります。

まとめ

この記事では「不定詞の形容詞的用法を教えるときのコツ」をご紹介しました。

特に大事なポイントは次の2つです。

- 「名詞を後ろから修飾する」という解説はしない

- 「“~するべき”は後回し」と教える

形容詞的用法は、なかなかのクセモノです。「修飾・被修飾」の概念が分からない子にとっては、理解するのが大変です。しかも訳し方がいろいろあるので難しいですよね。

でも教え方を少し工夫すれば、勉強が苦手な子も文法問題にチャレンジしやすくなるでしょう。

関連記事のご紹介

「副詞的用法や名詞的用法の教え方も知りたい!」という方は、「不定詞(3用法)を分かりやすく教えるためのポイント」をチェックしてみてください。

使いやすい基礎問題集3選

書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?

そこで、「これは使いやすい」と私が思った基礎問題集を3種類ご紹介します。それぞれ一長一短ですが、どれも英語の基礎を学びやすい作りになっています。

(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)

文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。

また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。出題形式に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。

さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。

今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。

※クリックするとAmazonに飛びます。

ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる 中1英語(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)

文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方に頭を悩ませている」という保護者や家庭教師の方は、この解説を参考にするのも一つの手です。

また、イラストが豊富なので「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。

※クリックするとAmazonに飛びます。

中1英語をひとつひとつわかりやすく。改訂版(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)

知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。

各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。

「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。

※クリックするとAmazonに飛びます。

中1英文法 パターンドリル********

「3種類の問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。

【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた

最後までお読みいただき、ありがとうございました。