「複数形のs」と「3単現のs」がゴチャ混ぜになってしまう!……という中学生に、2つの違いをどう教えるか? その方法をくわしくご紹介します。

「ポイントをかみ砕いて少しずつ教える」という方法ですので、勉強が苦手な子どもたちも理解しやすいと思います。ぜひ、最後まで読んでみてください。

どのように混同するのか?

「複数形のs」と「3単現のs」を混同してしまうケースを5つ見てみましょう。

●「一般動詞に s がつくと、目的語にも s がつく」と思っている。たとえば〈Eri has a cat.〉と書くべきところを、〈Eri has cats.〉と書いてしまう。

●「目的語(名詞)に s がつくのは、主語が3人称単数のときだけだ」と思っている。そのため、〈They have two cats.〉の cat になぜ s がつくのかを理解できない。

●主語に「複数形のs」がついていたら、一般動詞にも s をつけてしまう。

(例) 私の妹たちはピザが好きです。

My sisters _ pizza.

【誤答】 likes

●主語が複数(we, they など)なら、一般動詞も“複数形”になる(= s をつける)と思っている。

(例) 私たちはピザが好きです。

We _ pizza.

【誤答】 likes

●「目的語が単数か複数か」を基準にして、一般動詞に s をつけている。「目的語が単数なら一般動詞に s をつける」「目的語が複数なら(= s があるなら)一般動詞に s をつける」など。

混同する原因は?

では、なぜ「複数形のs」と「3単現のs」を混同してしまうのか? その原因を3つ見てみましょう。

原因1.「s = 複数形」というイメージが強すぎる

「s = 複数形」というイメージが強すぎて、「3単現のs」を見たときにも「複数形だ」と思ってしまう子がいます。これはある意味、仕方がないのかもしれません。

というのも「3単現のs」を習うまで、子どもの世界に存在する s は「複数形のs」だけだからです。

「複数のときは s をつける」と何度も耳にしてきた子は、「s = 複数形」という図式が頭の中にガッチリできあがっていることでしょう。

そうなると「3単現のs」を習ったとき、つい「複数形のs」と結びつけてしまっても無理はありません。

原因2. 古い記憶が消えてしまう

「3単現のs」の単元で文法問題に取り組むうちに、「複数形のs」の記憶が薄れてしまうことがあります。

「3単現のs」にフォーカスするあまり「複数形のs」に意識が向かなくなり、いつの間にかその存在を忘れてしまうのです。

その結果、名詞についている s を「3単現の s だ」と勘違いすることがあります。

原因3.「sをつける」ということしか覚えていない

s をつけること自体は知っていても、「どんな場合に、何に s をつけるのか」を理解していない子がいます。

s をつける条件を把握していなくて、単語の品詞(名詞・一般動詞)も意識していません。とにかく、「s をつける」ということだけを覚えてしまっているのです。

そういう子は、なんとなく雰囲気で s をつけたり、自分で作った独自の“マイルール”に基づいて s をつけたりします。

そうなると、「複数形のs」と「3単現のs」を区別することはできません。

理解のカギは情報の整理にアリ!

「複数形のs」と「3単現のs」を混同してしまう子は、それぞれのルールを頭の中でうまく整理できていません。

そこで、大事なポイントをかみ砕いて整理しながら教える必要があります。私がオススメするのは、3つのステップに分けて教える方法です。

1.「sには2つのタイプがある」と教える

そもそも「s には2つのタイプがある」という事実を知らなければ、「複数形のs」と「3単現のs」は区別できません。

そこで、たとえば下のように教えてみてください。

〈教え方の例〉

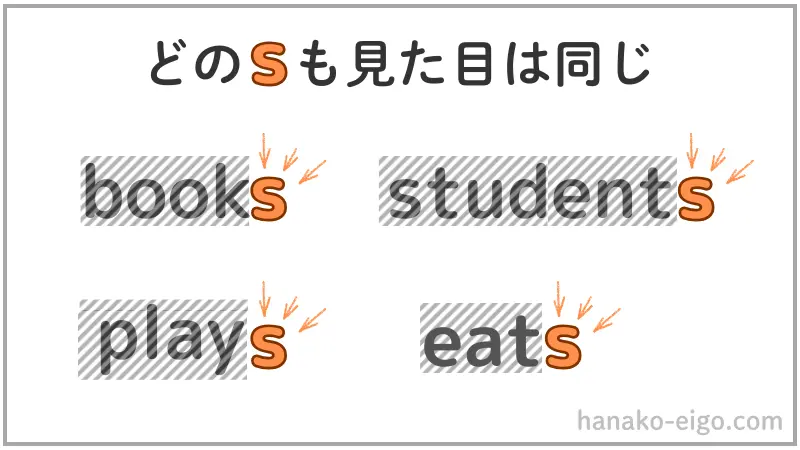

books や plays など、単語の最後に s がついていることがあるよね。s だけに注目した場合、どの s もまったく同じに見える。

けれども、じつは s には2つのタイプがあるんだよ。タイプによって役目が違うんだけど、s の見た目はまったく同じ。では、見分けるにはどうするかと言うと、コレに注目しよう↓

どんな単語に s がついているか

ステップ1で子どもたちに伝えたいポイントは2つです。

●s には2つのタイプがある。

●2つのタイプを見分けるには「どんな単語に s がついているか」に注目する。

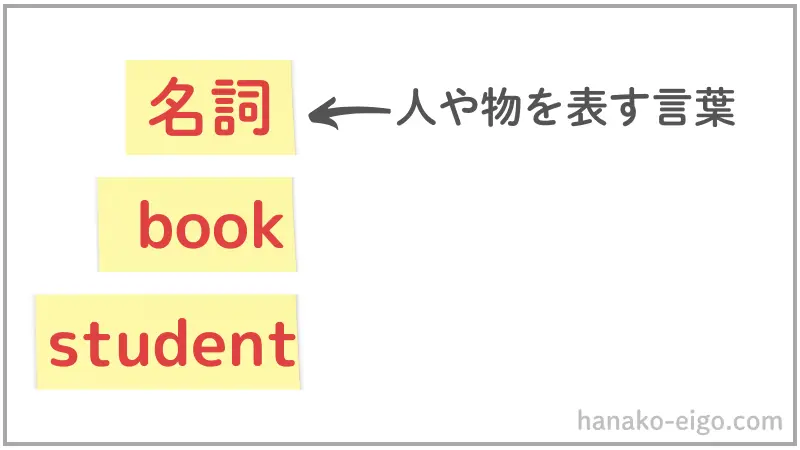

2.「名詞につくs」について教える

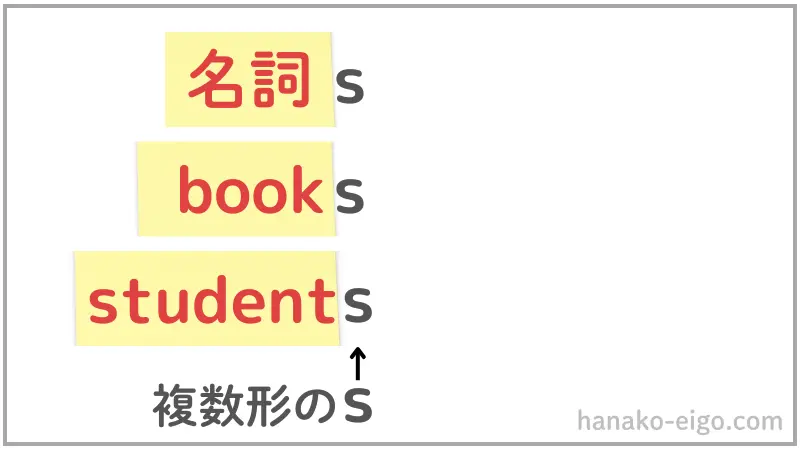

「どんな単語に s がついているか」について、具体的に教えましょう。ステップ2では「名詞につくs」(複数形のs)を取り上げます。

〈教え方の例〉

たとえば books や students の場合、もとの単語は book と student だね。どちらも「名詞」というグループの言葉だよ。

では、名詞に s をつけてみよう。

名詞についている s は「複数」を表しているよ。つまり「物が2つ以上ある」「人が2人以上いる」という印なんだ。この s は「複数形のs」と呼ばれているよ。

「名詞に s がつく」という抽象的なことを言葉だけで説明しても、子どもは理解しづらいかもしれません。

そこで、上のように図解してみてください。視覚にアピールすると、グンと理解しやすくなる上に、印象に残りやすくなりますよ。

3.「一般動詞につくs」について教える

ステップ3では「3単現のs」について教えましょう。

〈教え方の例〉

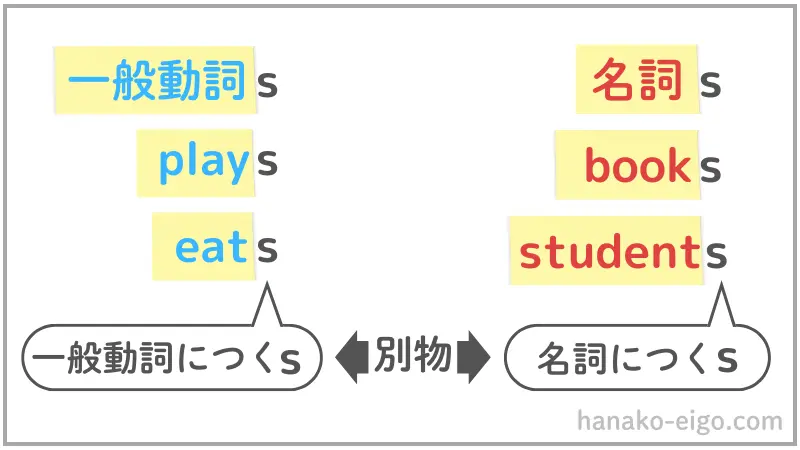

次は、plays や eats といった単語を見てみよう。

もとの単語 play と eat は、どちらも「一般動詞」というグループの言葉だよ。一般動詞はおもに「動作(動き)を表す言葉」なんだ。

一般動詞に s がついている場合、その s は「名詞につく s」とは別物だよ。

名詞につく s は「複数形のs」だったね。では一般動詞につく s は何なのか? どんな場合に一般動詞に s がつくのか? 次はそれを見ていこう。

上のように、ひとまず「一般動詞につく s と、名詞につく s は別物」と説明します。

そのあと「どんな場合に一般動詞に s をつけるのか」を教えましょう。

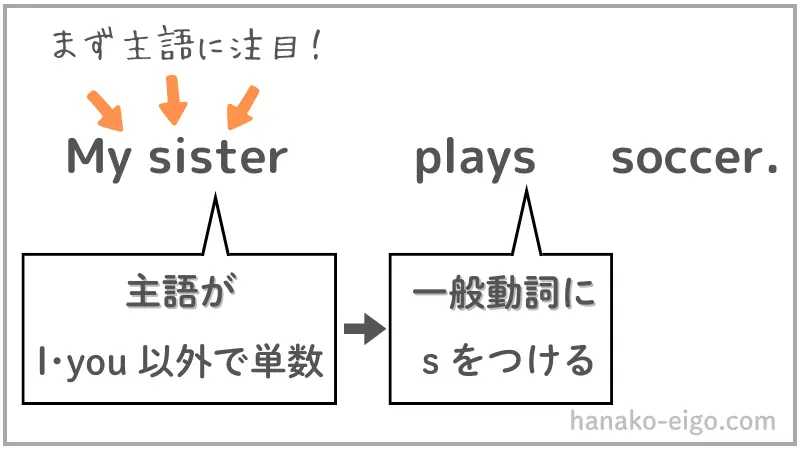

〈教え方の例〉

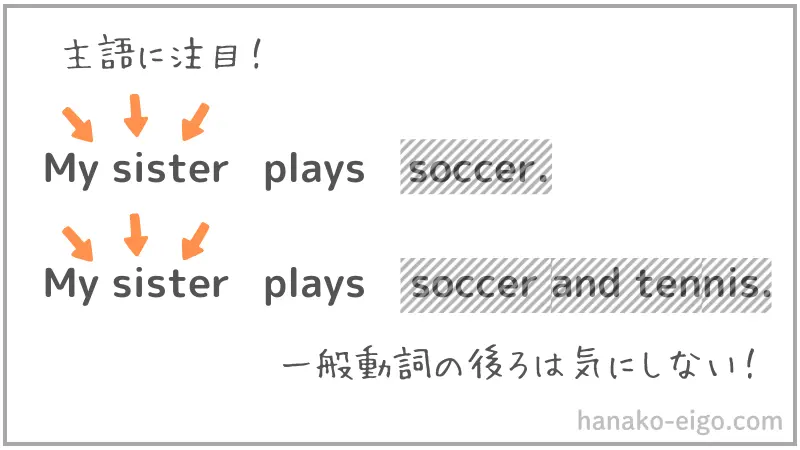

一般動詞に s をつけるか、つけないか? それを判断するには主語に注目しよう。もし主語が「I・you 以外で単数」なら、一般動詞に s をつけるよ。

一般動詞に s をつけるかどうか判断するとき、一般動詞の後ろにある言葉は関係ないよ。一般動詞の後ろは気にしないこと。注目すべきなのは主語だよ。

ただし過去の話をする場合は、主語が何であっても、一般動詞に s はつけないよ。

私の姉は昨日サッカーをしました。

My sister played soccer yesterday.

教えるときのポイントは2つです。

●「まず何に注目し、それを受けてどこに s をつけるのか」という手順をハッキリ示す。

→ 手順がわからないと、目的語に注目したり、目的語に s をつけたりすることがあります。

●「3人称単数」と言う代わりに「I・you 以外で単数」と教える。

→ 人称の概念がわからない子の場合、「I・you 以外で単数」と教えることをオススメします。教え方をくわしく知りたい方は、「3単現のs」の教え方。こう説明すれば中学生も理解度UPをチェックしてみてください。

人称の概念は知っておくに越したことはありません。けれども、人称の意味がわからなくても中学英語は学べるので、安心してくださいね。

「3人称」の意味をなかなか理解できず、英語がイヤになってしまった……なんてことになるのは、もったいないです。

「複数形のs」と「3単現のs」を区別する練習

「複数形のs」と「3単現のs」を区別できるようにするために、ぜひ練習問題に取り組んでみてください。

練習問題と解説の例

「( )内から適切な語を選ぶ」という問題を3問取り上げ、解説方法をご紹介します。

大事なポイント(下記)をおさらいしてから、問題に取り組んでみてくださいね。

●過去の話をする場合

→ 主語が何であっても、一般動詞に s はつけない。

●現在の話をする場合

→ 一般動詞に s をつけるかどうか考える。そのためには主語に注目する(一般動詞の後ろは気にしない)。主語が「I・you 以外で単数」なら一般動詞に s をつける。

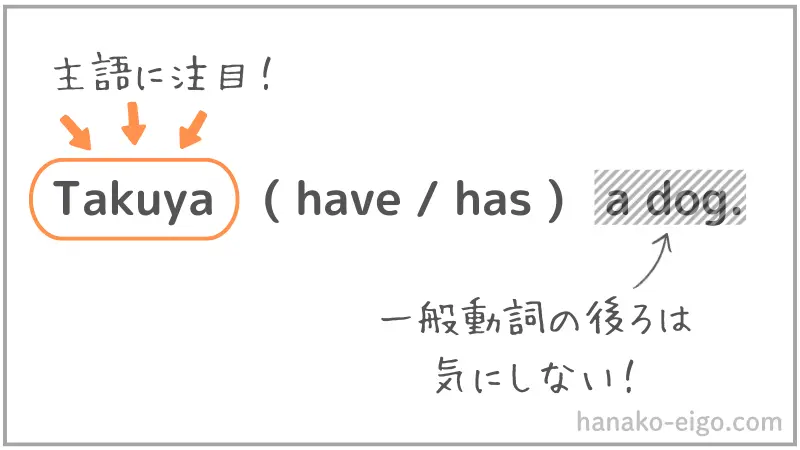

問題1

Takuya ( have / has ) a dog.

〈解説の例〉

現在の話をしているので、一般動詞に s をつけるかどうかを考える。そのためには主語に注目する。一般動詞の後ろにある言葉は気にしない。

Takuya は〈I・you以外で単数〉なので、一般動詞は have ではなく has にする。

have か has か判断するときに、犬の数は関係ない。犬が1匹(a dog)だろうと、5匹(five dogs)だろうと気にしない。

大事なのは「主語に注目する」ということ。一般動詞に s をつけるかどうかは、主語を見て判断する。

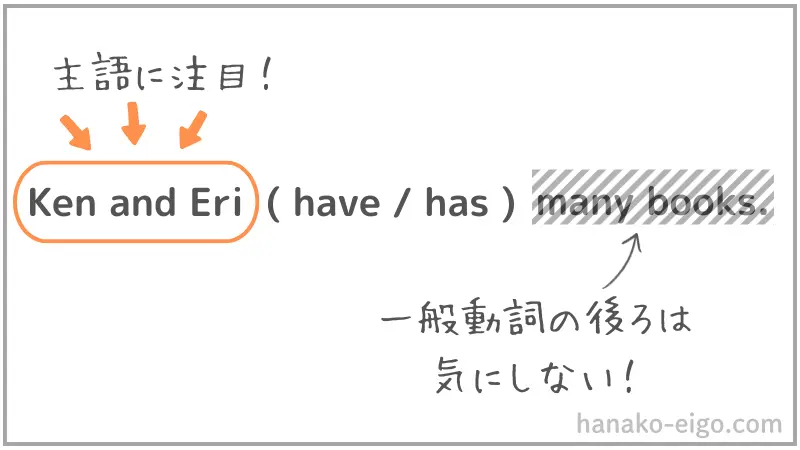

問題2

Ken and Eri ( have / has ) many books.

〈解説の例〉

現在の話をしているので、一般動詞に s をつけるかどうか判断する必要がある。判断するには主語に注目する。主語〈Ken and Eri〉は複数なので、have を選ぶ(一般動詞に s はつけない)。

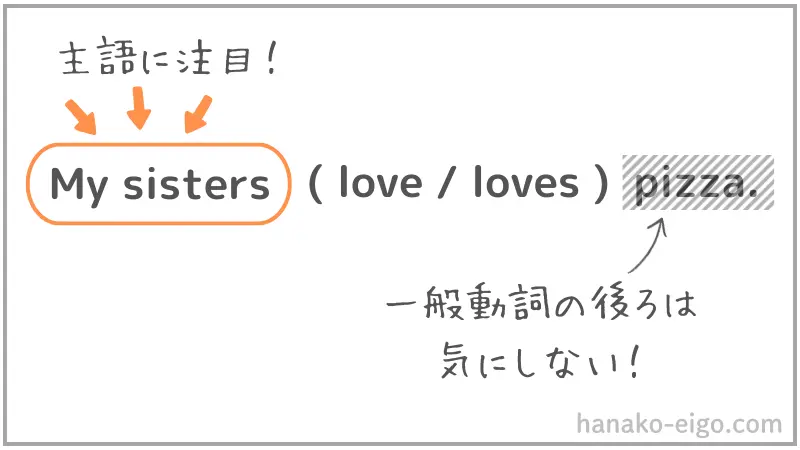

問題3

My sisters ( love / loves ) pizza.

〈解説の例〉

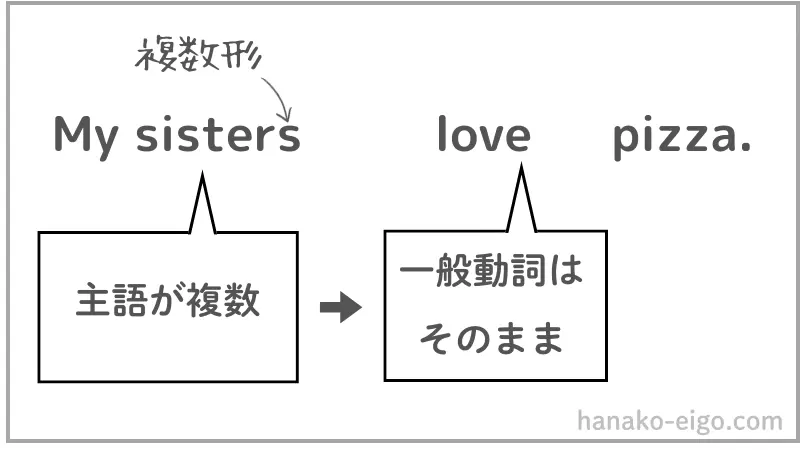

現在の話をしているので、一般動詞に s をつけるかどうかを考える。そのためには主語に注目する。主語〈My sisters〉は複数なので、love を選ぶ(一般動詞に s はつけない)。

主語に s がついているからといって、一般動詞に s をつけてはいけない。

sisters の 最後の “s” は、「複数形のs」。つまり「姉(妹)が2人以上いる」という意味。このように主語が複数の場合、一般動詞に s はつけない。

解説するときのポイント

解説するときのポイントはコチラです↓

正解でも不正解でも、子どもに解答の根拠をたずねる

たとえ正解しても、カンで答えた場合「文法を理解している」とは言えません。また不正解の場合、解答の根拠を尋ねることで、「子どもがどこでつまずいているのか」を把握できます。

ですので、1問解くごとに「どうしてその答えにしたのか、説明してくれるかな?」と聞いてみてください。

最初はうまく答えられないかもしれません。ですが子どもによっては、「どうして?」と繰り返し聞かれるうちに、きちんと根拠に基づいて問題を解こうとするようになります。

自分なりに考えながら問題に取り組めるようになるのです。

ですので、ぜひ解答の根拠をたずねてみてください。少し時間はかかりますが、その価値は大いにあります。

まとめ

「複数形のs」と「3単現のs」の違いについて、3つのステップに分けて教える方法をご紹介しました。

特に大事なポイントはこちらです↓

●「s には2つのタイプがある。見た目は同じだが役目が異なる」と説明する。

● 図解も利用しながら教えると、印象に残りやすい。

●「3単現のs」に関し、「まず何に注目し、それを受けてどこにsをつけるのか」という手順をハッキリ示す。

ぜひ、実践してみてくださいね。

関連記事のご紹介

【3単現のs】中学生によくある間違い5つ。教えるときの注意点は?

→ 「3単現のs」でよくある間違いと、教え方のコツをご紹介しています。

〈よくある間違いの例〉

● my dog を1人称だと思っている

● he と they を混同している