なぜ子どもたちは、過去形と過去進行形を混同してしまうのか? この2つはどうしてそんなにややこしく感じられるのか? そう思ったことはありませんか?

そんな方に、教えるときのポイントをご紹介します。

使い分けられない原因を踏まえて教えれば、勉強が苦手な子も理解しやすくなりますよ。

過去形と過去進行形を使い分けられない原因は?

子どもたちが過去形と過去進行形を使い分けられないのは、それら2つを「区別する方法」に問題があるからです。

「過去形は “~した”。過去進行形は “~していた”」というふうに、日本語の字面だけで区別している子は、2つをうまく使い分けられないのです。

というのも、「~していた」という日本語は、(英語の)過去形を意味する場合もよくあるからです。

「~していた」は過去形も表す

「~していた」という日本語は、(過去進行形だけではなく)過去形も表します。その例が次の3つです。

繰り返しやったこと

繰り返しやったこと(過去の習慣)を、日本語では「~していた」と表現する場合があります。この「~していた」は、英語では動詞の過去形(または助動詞の would や used to)で表現されます。

(例)子どもの頃は、いつも海辺で遊んでいた。

As a child, I always played on the beach.

過去にしたこと

日本語では、たとえば「週末は何をして過ごした?」という意味で、「週末、何してた(していた)?」とたずねることがあります。これに対し、「ずっと動画を見てた(見ていた)」などと答えますよね。

このような「してた(していた)」「見てた(見ていた)」は、英語では過去形で表現されます。

What did you do over the weekend?

I watched videos all weekend.

過去の「状態」

「私は10年間、京都に住んでいた」のように、過去の状態を表す場合にも、英語では過去形が使われます。

I lived in Kyoto for ten years.

このように、「~していた」という日本語は、過去形を意味することもあります。そのため、「~した」「~していた」という字面だけを頼りに過去形と過去進行形を区別している子は、2つをうまく使い分けられません。

本質的な違いを教える

過去形と過去進行形の使い分け方を教えるときのポイントは、こちらです。

「過去形と過去進行形の “本質的な違い” をできるだけ平たく説明する」

訳し方の違い(~した・~していた)だけではなく、「本質的に何が違うのか」を教えるのです。

では、「本質的な違い」とは何か? 具体的にどう教えればいいのか? それを見ていきましょう。「本質的な違い」は、2つあります。

本質的な違い1

本質的な違いのひとつ目は、こちらです。

【過去進行形】

「~のとき、ちょうど何かをしている途中(最中)だった」という意味が含まれている。

【過去形】

「最後まで終わった出来事」の話をするときに使われる。

この説明だけではわかりにくいので、子どもには次のように教えると、理解しやすくなると思います。

教え方

教えるときには、子どもになじみのある言葉を使って、平たく説明してみてください。

〈教え方の例〉

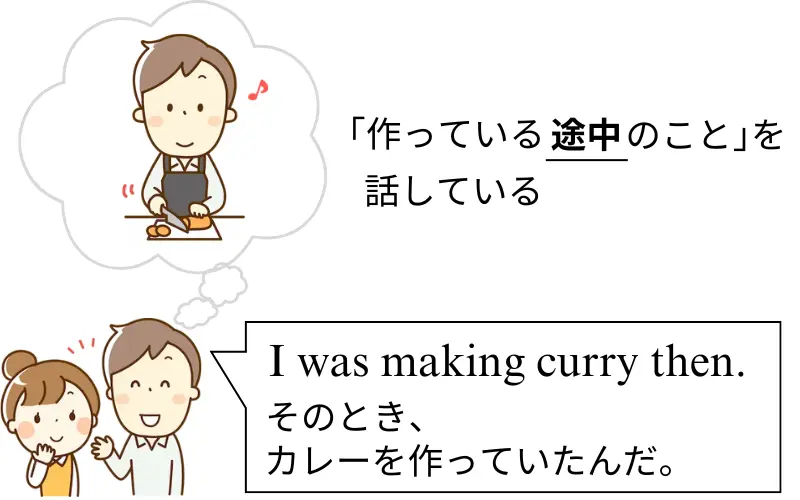

I was making curry then. (そのとき、私はカレーを作っていた)

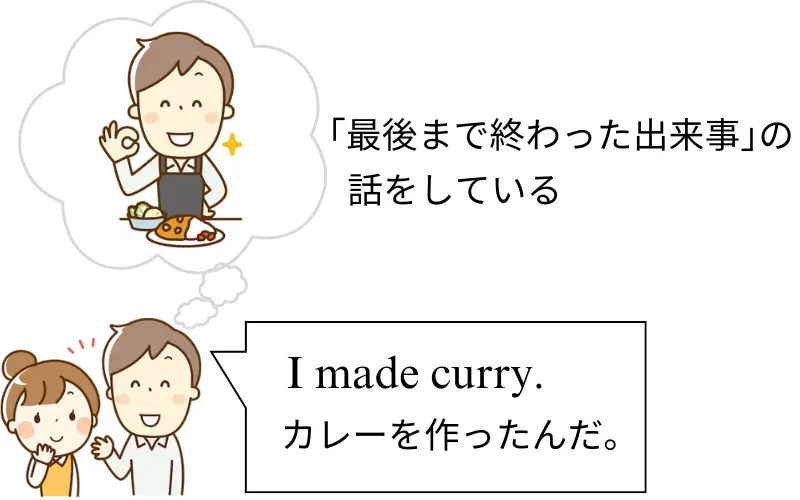

I made curry. (私はカレーを作った)

過去進行形には、「~のとき、ちょうど何かをしている途中(最中)だった」という意味が含まれているよ。

たとえば〈I was making curry then.〉には、「そのとき、ちょうどカレーを作っている途中(最中)だった」という意味があるんだ。つまり、「まだ作り終えていなかった」ということだね。

一方、過去形は「最後まで終わった出来事」の話をするときに使われるよ。たとえば〈I made curry.〉と言った場合、「カレー作りは最後まで終わった」という意味が含まれているんだ。

上のように平たく説明すれば、勉強が苦手な子も理解しやすくなるのではないでしょうか。

問題集にはよく、次のような説明が載っています。

過去進行形は、過去のある時点で進行中だった動作を表す。

ですがこのような説明は、勉強が苦手な子には難しいかなと思います。「過去のある時点で進行中」というのが抽象的なので、何の話をしているのか、子どもはイメージしにくいでしょう。

ですので、なるべく子どもになじみのある言葉を使ってみてください。

本質的な違い2

本質的な違いのふたつ目は、こちらです。

【過去進行形】

基本的に、「いつの出来事か」を示す表現が必要。

【過去形】

「いつの出来事か」という情報は、必ずしも必要ではない。

過去進行形に必要な「いつの出来事か」を示す表現とは、「そのとき」や「~したとき」などです。

I was making curry then. (そのとき、私はカレーを作っていた)

I was making curry when you called me.(あなたから電話があったとき、私はカレーを作っていた)

「いつの出来事か」という情報が必要なワケ

基本的に、過去進行形は「いつの出来事か」がわからないと、意味不明の文になってしまいます。

たとえば友人に写真を見せられ、いきなり次のように言われたら、「??」となってしまいませんか?

I was taking pictures of cherry blossoms.

桜の写真を撮っていたの。

突然「撮っていたの」と言われても、「え? 何の話? いつの話?」と思ってしまいますよね。

そうならないように、「いつの出来事か」を説明する必要があるのです。

I was taking pictures of cherry blossoms when you called me.

あなたから電話をもらったとき、桜の写真を撮っていたの。

このように過去進行形は、基本的に「いつ」という情報がないと、成り立ちません。(話の流れから「いつ」が明らかであれば、過去進行形の文に「いつ」という情報を盛り込まなくても大丈夫です。)

一方、過去形の場合、「いつ」という情報は必ずしも必要ではありません。誰かに写真を見せられ、“I took pictures of cherry blossoms.”(桜の写真を撮ったの)と言われても、違和感はありませんよね。

教え方

たとえば次のように説明してみてください。

〈教え方の例〉

過去進行形には、「~のとき、ちょうど何かをしている途中(最中)だった」という意味が含まれていたね。

「~のとき」には、たとえば次のようなものがあるよ。

I was making curry then.

そのとき私はカレーを作っていた。

I was making curry at that time.

そのとき私はカレーを作っていた。

I was making curry when you called me.

あなたが電話をくれたとき、私はカレーを作っていた。

基本的に過去進行形では、「~のとき」と説明する必要があるんだ。カレーを作っていたのは、いつの出来事か? それをハッキリ言わないと、意味のわからない文になってしまうよ。

たとえば、友達にいきなり “I was making curry.” と言われたとする。「ちょうど私はカレーを作っている途中(最中)だった」という意味だね。でも、いきなりそんなこと言われても、「は? なんのこと? いつの話?」となってしまう。

つまり過去進行形には、「いつの出来事か」という説明が必要なんだ。過去進行形の文を書くときには、「~のとき、ちょうど〇〇している途中(最中)だった」という流れになるように、気をつけよう。

一方、過去形の場合、「いつの出来事か」という説明は「絶対に必要」というわけではないよ。

このような説明のあと、過去形と過去進行形の文を作る練習に入るといいでしょう。その際、注意したいポイントがひとつあります。

練習問題の注意点

過去進行形の問題文には、必ず「~のとき」という表現を盛り込むようにしてください。

問題集によっては、過去進行形の練習問題に、「~のとき」という表現が含まれていないことがあります。たとえば、下のような問題です。

(例)日本語になおしなさい。

I was watching TV.

(例)英語になおしなさい。

私はテレビを見ていました。

このような問題を解くと、〈be動詞 + ing〉という形は覚えられるかもしれません。けれども、「~のとき、ちょうど〇〇している途中(最中)だった」という本質的な意味内容を意識することは、難しいでしょう。

そこで、過去進行形の練習問題には、「~のとき」という表現を必ず盛り込むようにしてください。

そうすれば、子どもも過去形と過去進行形の違いを理解しやすくなるでしょう。

まとめ

この記事では「過去形と過去進行形の違いを教えるときのポイント」についてお伝えしました。

大事なのは「子どもになじみのある言葉を使って、本質的な違いを説明する」ということです。

●本質的な違い1

過去進行形

→「~のとき、ちょうど何かをしている途中(最中)だった」という意味が含まれている。

過去形

→「最後まで終わった出来事」の話をするときに使われる。

●本質的な違い2

過去進行形

→ 基本的に、「いつの出来事か」を示す表現が必要。

過去形

→「いつの出来事か」という情報は、必ずしも必要ではない。

よかったら、中学生に教えるときの参考にしてみてください。

関連記事のご紹介

「現在形と現在完了進行形の違いは、どう教えたらいいの?」とお悩みの方は、下の記事をチェックしてみてください。