be動詞(am, is, are, was, were)の使い分けは、英語を学び始めた子どもたちの多くがぶつかる壁です。

なぜ子どもたちは be動詞を使い分けられないのでしょう?

この記事では、その原因と「使い分け方を教えるときのコツ」を詳しくお伝えします。

「be動詞の意味や役割をどう教えればいいの?」とお悩みの方には、下の記事がオススメです。

be動詞の教え方。勉強が苦手な子に教えるなら、この方法!

be動詞を使い分けられない原因

be動詞を使い分けられない原因は2つ考えられます。

原因1

原因の1つ目は、「be動詞の全体像を把握していない」ということ。

具体的には、「be動詞がいくつあるのか知らない」とか、「am, is, are, was, were は同じ種類の単語だ、という認識がない」などです。

am, is, are, was, were をそれぞれバラバラに覚えてしまった結果、それらを「be動詞」というグループとして把握できていないのです。

原因2

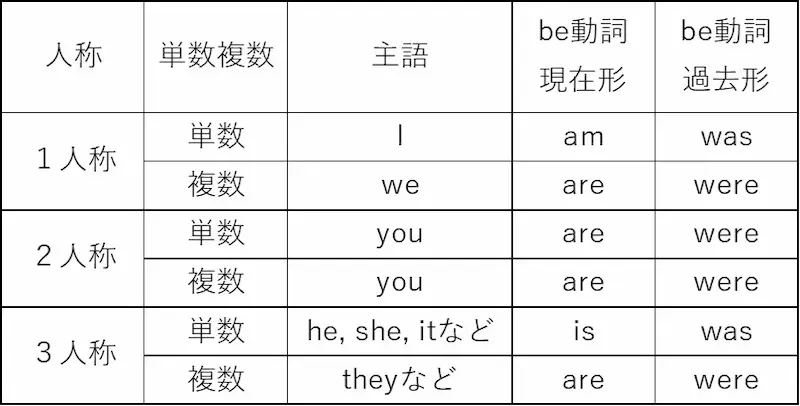

使い分けができない原因の2つ目は、「be動詞の一覧表がやたらと難しく見える」ということ。たとえば、下の表を見てください。

be動詞の使い分けに必要な情報が余すところなく載っている、丁寧な表ですよね。

ですが、この情報の多さが裏目に出る場合もあります。

子どもによっては、この情報量に圧倒されてしまい、どこに注目すべきなのか分からなくなるのです。

上の表は、大人からすると情報が整理されているように見えます。でも子どもにとっては、かえって理解の妨げになるかもしれません。

さて、ここまで「be動詞を使い分けられない原因」を見てきました。では、どのように be動詞の使い分け方を教えればいいのでしょう?

使い分け方を教えるときのコツ

be動詞の使い分け方を教えるときは、説明をシンプルにするのがコツです。

現在形の教え方

下のように教えると、「主語は何人称か?」を考える必要がありません。

| I のとき→ | am |

| you のとき→ | are |

| I・you 以外のとき→ | 単数なら is, 複数なら are |

I am と you are については、まるっと暗記するだけなので、うまく使い分けられる子が多いです。

問題なのは主語が I・you 以外のとき。子どもたちがつまずきやすいのがここです。

主語が I・you 以外のとき

主語が I・you 以外のときは、「主語が単数か複数か考える」というクセをつけないと、be動詞の使い分けはできません。

ですので、次のように強調しながら教えることをオススメします。

「主語が I・you 以外のときには、まず単数か複数かを考えよう。単数か、複数か? まずはそれを考えるんだよ」

「単数か複数か」を連呼して強調すれば、子どもの記憶に残りやすくなるでしょう。

過去形の教え方

過去形は、下のように現在形に関連づけて教えるのがオススメです。

| am と is → | was になる |

| are → | were になる |

これなら、be動詞の一覧表よりスッキリしていますよね。子どもたちも、情報の多さに圧倒されずにすみます。

情報をできるだけ削ぎ落してスッキリさせれば、子どもたちも頭の中を整理しやすくなるでしょう。

とは言うものの、「一度教えればすぐ覚えてもらえる」というわけではありません。子どもによっては、使い分け方が定着するまでに何度も復習する必要があります。

使い分け方を復習するときのポイント

復習のポイントは2つです。

- 考える機会を作る(すぐに答えを教えない)

- 何段階かに分けて教える(一気にガーッと教えない)

具体的にはまず、be動詞の全体像を思い出せるように、次の質問をします。

be動詞は3つあったね。どんなのがあった?

すでに過去形も教えている場合は、下の質問をします。

be動詞の現在形は3つ、過去形は2つあったね。どんなのがあった?

考える機会を作る

ここで大事なのは、「子どもが自分の頭で考える」ということ。即答できなくても構いません。「え~と、なんだったっけ?」と、ひとまず考えてみるのです。

というのも、すぐに正解を教わると記憶に残りにくいからです。苦労せずに簡単に手に入れた答えは、簡単に忘れてしまうもの。ですので、「とりあえず考えてみる」というプロセスが大事です。

結果的に子どもが思い出せなかったら、その時点で答えを教えます。「be動詞は、am, are, is だったね」と。

何段階かに分けて教える

そして、次の質問をします。

主語が I なら、be動詞はどれを使う? 主語が you なら、be動詞はどれを使う?

まずは、I と you だけに注目。この2つについてbe動詞を整理しておきます。その上で、I・you 以外について質問します。

主語が I・you 以外のときは、be動詞をどうやって使い分けた?

こう尋ねると、be動詞を習って間もない子は、きょとんとすることもしばしば。そんなときは次のようなヒントを出します。

I・you 以外のときは、まず主語が単数か複数かを考えよう。単数なら、be動詞はどれだったかな? 複数ならどれだった?

このように、

- 考える機会を作る(すぐに答えを教えない)

- 何段階かに分けて教える(一気にガーッと教えない)

……というのが大事です。復習には時間がかかりますけど、あせらずに教えてみてくださいね。急がば回れ、です。

まとめ

be動詞の使い分け方については、シンプルに説明するのがポイントです。

現在形

→「人称」という用語を使わずに説明します。

過去形

→ 現在形に関連づけて教えます。

情報をできるだけ削ぎ落としてスッキリさせれば、子どもたちも理解しやすくなるでしょう。

復習するときのポイントは次の2つです。

- 考える機会を作る(すぐに答えを教えない)

- 何段階かに分けて教える(一気にガーッと教えない)

be動詞を使い分けられるようになるには、時間がかかるものです。あせらず、じっくり取り組んでみてくださいね。

オススメ記事のご紹介

→ 「単語を並べる順番がわからない」「一般動詞とbe動詞を両方使ってしまう」という子に、どうやって英文の作り方を教えればいいか? その方法をご紹介しています。

使いやすい基礎問題集3選

書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?

そこで、私が実際に使ってみて「これは使いやすい」と思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも英語の基礎を学びやすい作りになっています。

(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)

文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。

また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。出題形式に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。

さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。

今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。

(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)

文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方を知りたい」という保護者や家庭教師の方は、この解説を参考にするのもおすすめです。

また、イラストが豊富なので「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。

(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)

知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。

各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。

「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。

********

「3種類の問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。

【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた

最後までお読みいただき、ありがとうございました。