「3人称単数現在形の s」、略して「3単現の s」は、中学生がつまずきやすい文法の1つです。「何度教えても分かってもらえない!」という経験、ありませんか?

この記事では、「3単現の s」でつまずく原因と、教え方のコツをご紹介します。

3単現のsでつまずく原因

なぜ子どもたちは「3単現の s」でつまずくのか? それは「ルールがやたらと難しく聞こえるから」だと考えられます。

「主語が3人称単数で時制が現在のときは、一般動詞の最後に s をつける」

……というルールは文法用語がてんこ盛りで複雑。そのせいで「3単現の s」のルールは、いたずらに難しく聞こえてしまいます。

でも実際のところ、「3単現の s」は意外とシンプル。教え方を少し工夫すれば、勉強が苦手な子どもたちも、「3単現の s」に抵抗がなくなりますよ。

では、どのように教えればいいのでしょう?

教え方3ステップ

説明するべきことを細分化して少しずつ教えれば、勉強が苦手な子も理解しやすくなります。

私がオススメするのは、3つのステップに分けて教える方法です。

- 「人称」という用語を使わずに「s のつけ方」を説明する

- 3単現の「現」について説明する

- es をつける動詞についてザックリ教える

Step 1.「人称」という用語を使わずに「sのつけ方」を説明する

子どもたちの中には「人称」という概念がピンとこない子もいます。

そこで、「3人称単数」と言う代わりに、「(主語が)I・you 以外で単数」と教えます。

これなら「この主語は何人称だっけ?」といちいち考える必要がありません。

「I・you 以外で単数」の具体例を挙げる

ただし、いきなり「I・you 以外で単数」と言われても、多くの子が「はぁ?」という感じになるでしょう。

「I・you 以外で単数」というのが、具体的に何を指しているのかがわかりにくいですからね。

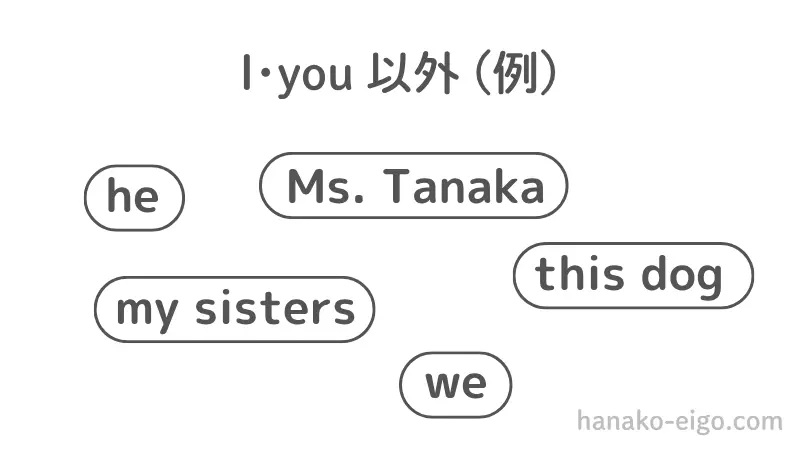

そこでまず、「I・you 以外の主語」にはどんなものがあるのか、子どもに例を挙げてみせます。

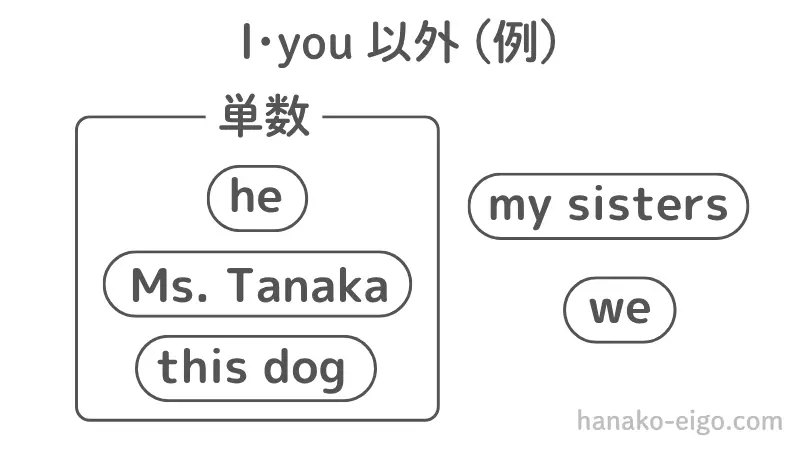

たとえば、he, my sisters, Ms. Tanaka, this dog, we などです。単数と複数、どちらも含めてください。

次に、それらの中で「単数はどれか?」を子どもに考えてもらいます。he, Ms. Tanaka, this dog が単数ですね。これらは「I・you 以外で単数」ということになります。

このように具体例を見せれば、子どもも理解しやすくなるでしょう。

「sをつける」というルールを説明する

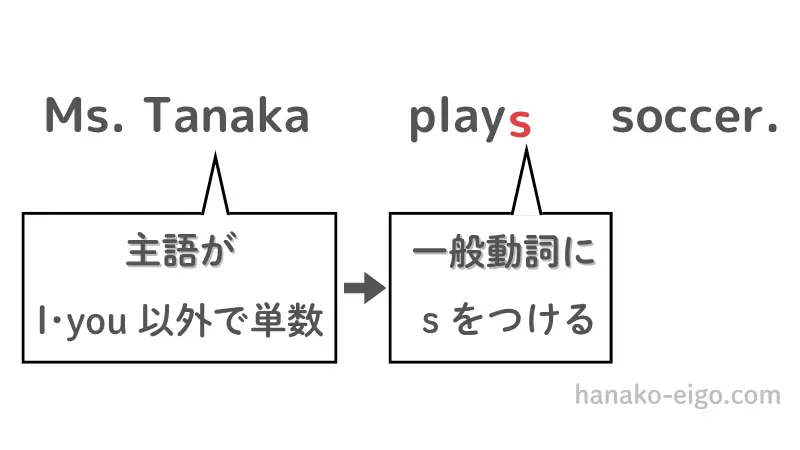

「I・you 以外で単数」の意味を子どもが把握したら、いよいよ “s” の出番。「主語が I・you 以外で単数のときは、一般動詞に s をつける」と説明します。

この時点では、3単現の「現」、つまり「時制が現在のとき」という条件には触れません。

「時制」に触れる前に、まずは「I・you 以外で単数」という条件にだけフォーカス。そのほうが、子どもたちも頭がゴチャゴチャならずにすみます。

子どもが理解しづらいときは……

「主語が I・you 以外で単数なら一般動詞に s をつける」というルールを理解しづらい、という子もいるかもしれません。

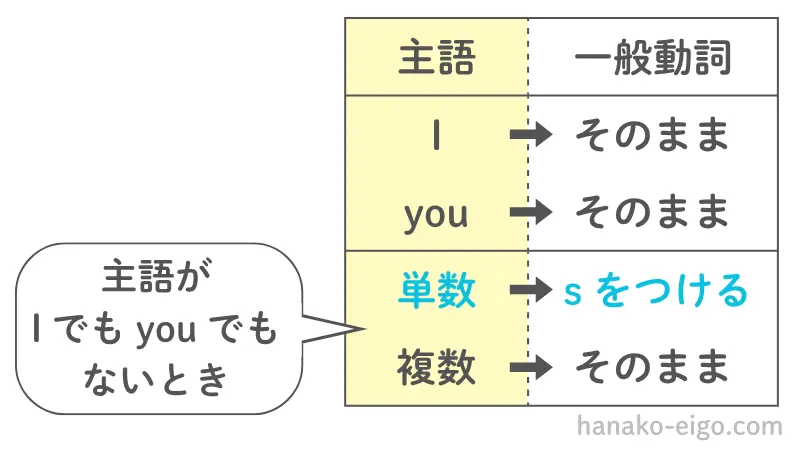

その場合、下のように少し表現を変えて教えてみてください。

〈教え方の例〉

【主語が I や you のとき】

→ 一般動詞はそのまま。(s はつけない)

I play soccer.

You play soccer.

【主語が I でも you でもないとき】

→ 主語が「単数か複数か」を考える

●主語が単数なら→ 一般動詞に s をつける。

My sister plays soccer.

●主語が複数なら→ 一般動詞はそのまま。(s はつけない)

Miki and Ken play soccer.

少し表現を変えたり、表を使って視覚にアピールしたりすると、理解しやすくなることがあります。

お子さんに合わせて教え方を選んでみてくださいね。

Step 2. 3単現の「現」について説明する

「I・you 以外で、単数」という条件を子どもたちが理解したところで、時制について説明します。

〈教え方の例〉

s をつけるときには、注意点が1つあるよ。何かというと「過去の話をするときは、s をつけない」ってこと。s をつけるのは、現在の話をするときだけだよ。

(例)

田中さんは昨日サッカーをしました。

Ms. Tanaka played soccer yesterday.

このように、「時制が現在のとき」という条件を最後に付け加えれば、子どもたちも情報を整理しやすくなります。

最初からいきなり、「時制が現在で、主語がI・you 以外で単数のとき」なんてガ~ッと言われても、情報を処理するのは難しいですよね。情報は小出しにするのがポイントです。

なお、まだ過去形を学習していない場合は、時制の説明は省いてください。

Step 3. es をつける動詞についてザックリ教える

「3単現の s」には例外があり、s の代わりに es をつけることがありますよね。こういう例外については、ザックリ教えるのがコツです。

細かいルールには触れない

勉強が苦手な子に教えるときには、下のような細かいルールには触れません。

●動詞が s, x, sh, ch, 〈子音字+o〉で終わる場合、es をつける

●動詞が〈子音字+y〉で終わる場合、最後の y を i に変えて es をつける

●have の場合、不規則に変化し hasとなる

細かいことまで教えると、子どもが情報を整理しきれません。

何が何だかわからなくなり、「s をつける」という基本のルールさえ記憶に残らなかった……となるのは避けたいですよね。

例外はざっくり教える

ですので、下のようにザックリ教えるのがオススメです。

●s の代わりに es をつける動詞がある。(例)go, do, watch, teach, wash

●最後の y を i に変えて es をつける動詞がある。(例)study, try, cry(play の場合は、そのままsをつけて plays となる。)

●have は has になる。

es をつける動詞については、代表的なものをいくつか教えるだけで大丈夫です。es をつける動詞は、中学英語ではそれほど多くは出てきませんので。

「es をつける動詞」の定番といえば、go、do、watch、teach、wash。まずはこの5つを覚えれば、練習問題などを解くこともできます。

「y を i に変えて es をつける動詞」については、ひとまず study、try、cry の3つを覚えておけば大丈夫。よく出てくるのはこの3つです(教科書に carry も載っていれば、それも教えてあげてください。)

なお、子どもたちは play の場合も、y を i に変えて es をつけてしまうことがあります。ですので、「play の場合は s をつけるだけだよ」という注意点を添えてくださいね。

まとめ

この記事では、「3単現のs」を教える方法として、下の3ステップをご紹介しました。

- 「人称」という用語を使わずに「s のつけ方」を説明する

- 3単現の「現」について説明する

- es をつける動詞についてザックリ教える

教え方を少しシンプルにすれば、「3単現の s」もそれほど難しい文法ではなくなります。よかったら実践してみてください。

関連記事のご紹介

● 混同しがちな複数形と三単現のs。中学生にはこう教えてみて

→ 「複数形のs」と「3単現のs」がゴチャ混ぜになってしまう!……という子に、2つの違いをどう教えるか? その方法をくわしくご紹介しています。

● 【3単現のS】中学生によくある間違い5つ。教えるときの注意点は?

→「3単現の s」に関連した「よくある間違い」や教え方のコツについてお伝えしています。

使いやすい基礎問題集3選

書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?

そこで、私が実際に使ってみて「これは使いやすい」と思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも英語の基礎を学びやすい作りになっています。

(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)

文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。

また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。出題形式に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。

さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。

今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。

(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)

文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方を知りたい」という保護者や家庭教師の方は、この解説を参考にするのもおすすめです。

また、イラストが豊富なので「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。

(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)

知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。

各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。

「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。

********

「3種類の問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。

【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた

最後までお読みいただき、ありがとうございました。