中学1年生にとって、英語の語順を覚えるのは難しいものですよね。

教える側の大人も、「どう説明すればいいんだろう?」と悩むことはありませんか?

そこでこの記事では、語順を教えるための4ステップをご紹介します。

何をどんな順番で教えれば、勉強が苦手な子も理解しやすくなるか? そのポイントをくわしく解説します。

中学1年生に教えるときの参考にしてみてください。

1. 文に必要なパーツを紹介する

いきなり語順を教えない

英語の語順を説明するとき、「誰が→どうする→何を、の順で単語を並べる」などと、いきなり語順を教えるのはオススメしません。

というのも、そもそも下のポイントを理解していない子もいるからです。

文は「誰が」「どうする」「何を」といったパーツに分解できる

「文はパーツに分解できる」ということを知らない子にとって、文は全体で1つの大きなカタマリに見えてしまいます。

特に、国語で習う「主語・述語」を理解していない子の場合、英文を読むときにもパーツを意識しづらいはずです。

そしてパーツの存在を知らなければ、「パーツを並べる順番」を意識することもできません。

そうなると「誰が→どうする→何を、の順で単語を並べる」といきなり言われても、何の話をしているのかピンと来ないでしょう。

そこで、語順を教える前に「文はいくつかのパーツから成り立っている」ということ自体を教える必要があります。

パーツについて説明する

文を構成する「パーツ」について子どもに説明していきましょう。

〈説明の例〉

「私はテレビを見る」「あなたは英語を話す」など、「誰々は〇〇する」という文を作ろう。

日本語でも英語でも、文は、いくつかのパーツを組み合わせれば作れるよ。では文を作るにはどんなパーツが必要なのか? それを見ていこう。

上のように説明したあと、「誰が(は)」「どうする」「何を」という3つのパーツを紹介していきます。

「誰が(は)」

まずは「誰が(は)」というパーツについて説明しましょう。

〈説明の例〉

たとえば誰かにいきなり「テレビを見る」「英語を話す」と言われても、「誰が見るのか」「誰が話すのか」がわからないよね。

そこで「誰が・誰は」という情報を付け加えよう。

私はテレビを見る。

あなたは英語を話す。

このように、文には「誰が・誰は」というパーツが必要だよ。

説明が終わったら、「誰が・誰は」を見つける練習問題に入りましょう。

次の文の中で、「誰が・誰は」というパーツはどれですか。下線を引きましょう。

1. 彼らはテレビを見る。

2. エリとケンはサッカーをする。

3. 毎日、私たちが昼食を作る。

解答

1. 彼らは

2. エリとケンは

3. 私たちが

「どうする」

次に、「どうする」のパーツについて説明しましょう。

〈説明の例〉

たとえば「私はテレビを」「あなたは英語を」とだけ言われたら、中途半端な感じがするよね。

「テレビを買うの? 見るの?」「英語を読むの? 話すの?」と思ってしまう。

そこで「テレビをどうするのか」「英語をどうするのか」という情報を付け足そう。

私はテレビを見る。

あなたは英語を話す。

このように、文には「どうする」というパーツが必要なんだ。

「どうする」というパーツには、「見る」や「話す」のほかに、「食べる」「走る」「勉強する」などがあるよ。どれも「動作・動き」を表す言葉だね。

説明が終わったら、「どうする」を見つける練習問題に入りましょう。

次の文の中で、「どうする」というパーツ(動作・動きを表す言葉)はどれですか。下線を引きましょう。

1. 彼らはテレビを見る。

2. エリとケンはサッカーをする。

3. 毎日、私たちが昼食を作る。

解答

1. 見る

2. する

3. 作る

「何を」

最後に、「何を」のパーツについて説明しましょう。

〈説明の例〉

たとえば誰かに、「私は見る」「あなたは話す」とだけ言われたら、「何を見るの?「何を話すの?」とツッコみたくなるよね。

そこで「何を」という情報を付け加えてみよう。

私はテレビを見る。

あなたは英語を話す。

このように、文には「何を」というパーツも必要なんだ。

説明したら、「何を」を見つける練習問題に入りましょう。

次の文の中で、「何を」というパーツはどれですか。下線を引きましょう。

1. 彼らは数学を勉強する。

2. 毎日、私は写真を撮る。

3. 兄がピザを作る。

解答

1. 数学を

2. 写真を

3. ピザを

上のような問題は簡単かもしれませんがオススメです。パーツを意識するためのいい練習になると思います。

「文はパーツに分解できる」ということを子どもに知ってもらった上で、次のステップに進みましょう。

2. 一般動詞の文について説明する

パーツの説明が終わったら、「一般動詞を使った文」の語順を説明していきましょう。

基本の語順を教える

まずは〈誰が→どうする→何を〉という基本の語順について、日本語と比較しながら説明しましょう。

〈説明の例〉

ここまで、文を作るのに必要な3つのパーツを見てきたね。次は、この3つのパーツを組み合わせて、実際に文を作ってみよう。

まずは日本語で文を作ってみるよ。

(誰が)→ (何を)→ (どうする)

私は テレビを 見る。

日本語の場合、〈誰が(は)→ 何を→ どうする〉という順でパーツを並べるよね。

でも英語の場合、〈誰が(は)→ どうする→ 何を〉という順になるよ。

上の説明では、「主語・動詞」といった文法用語は、まだ出していません。

最初から用語を出されると、子どもは大変です。「用語の意味」と「語順」の両方を一度に覚えないとなりませんからね。

そういうマルチタスクは負荷が大きいので、文法用語を出すのは後回しにしましょう。

日本語と同じ意味になるように、( )内の語句を並べかえましょう。

1. 私は英語を勉強する。

( study / I / English ).

2. エリとケンはサッカーをする。

( Eri and Ken / soccer / play ).

解答

1. I study English.

2. Eri and Ken play soccer.

文法用語を教える

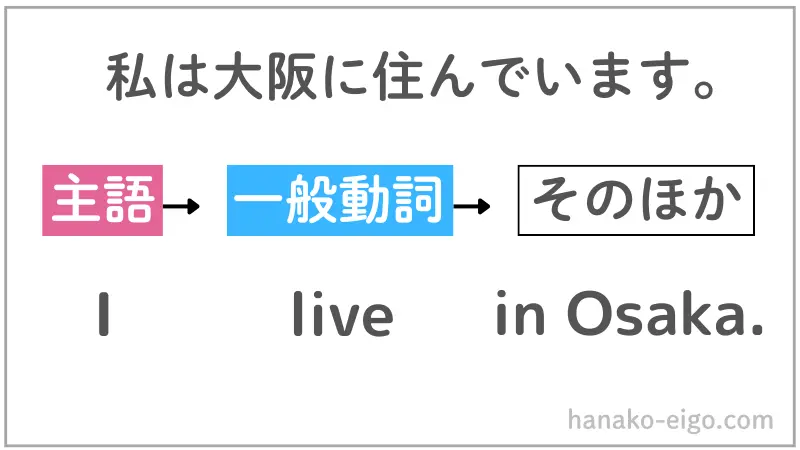

〈誰が→どうする→何を〉の語順に慣れたところで、文法用語を登場させましょう。

〈説明の例〉

ここまで見てきたように、英語の文は次の順で単語を並べるよ。

誰が(は)→ どうする→ 何を

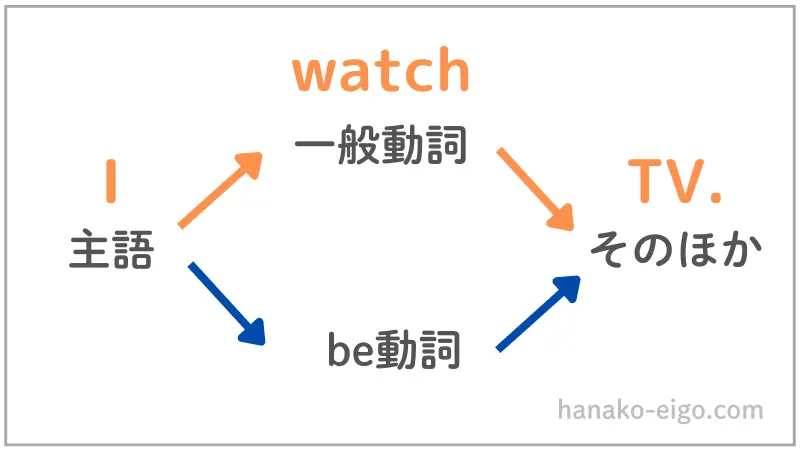

英語の授業では、「誰が(は)」というパーツのことを「主語」と呼ぶよ。たとえば〈I watch TV .〉の場合、〈I〉が主語だね。

「どうする」というパーツは「見る」「勉強する」など、動作・動きを表す言葉だったね。

動作・動きを表す言葉は「一般動詞」と呼ぶよ。watch(見る)もstudy(勉強する)も一般動詞なんだ。

主語と一般動詞はとても大事。「誰々は〇〇する」という文を書くときには、真っ先に主語と一般動詞を並べよう。そのあとに、ほかのパーツをくっつけるよ。

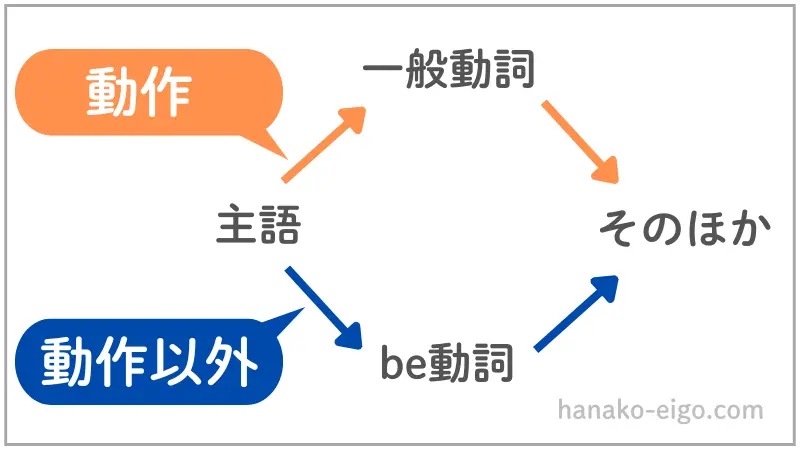

主語→ 一般動詞→ そのほか

説明したら練習問題に入りましょう。

次の文を英語にしましょう。

※単語がわからない場合、□の中のヒントを見ましょう。

※〈主語→ 一般動詞→ そのほか〉の順で単語を並べること。

1. 私は日本語を話す。

2. あなたはサッカーをする。

3. 私たちはお茶を飲む。

〈ヒント〉play / we / I / tea / Japanese / you / speak / soccer / drink

解答

1. I speak Japanese.

2. You play soccer.

3. We drink tea.

状態動詞について説明する

一般動詞の中には、「動作・動き」ではなく「状態」を表すものもあります(live、haveなど)。それについて子どもに説明しましょう。

ただし、「状態」という言葉を使わずに説明するのがポイントです。「状態を表す一般動詞」と言われても、抽象的で理解しづらいですからね。

〈説明の例〉

一般動詞は「動作・動き」を表す言葉だったね。でもじつは「目に見える動き」はないけれど、次のような単語も一般動詞に含まれるよ。

- like(好きだ)

- love(大好きだ)

- have(持っている、飼っている)

- live(住んでいる)

文を作るときは、これまでと同じように〈主語→ 一般動詞→ そのほか〉の順で単語を並べよう。

次の文を英語にしましょう。

※単語がわからない場合、□の中のヒントを見ましょう。

※〈主語→ 一般動詞→ そのほか〉の順で単語を並べること。

1. 私はピザが大好きです。

2. 彼らは東京に住んでいます。

〈ヒント〉in Tokyo / love / they / pizza / I / live

解答

1. I love pizza.

2. They live in Tokyo.

「どこで」「いつ」の語順を説明する

英文を作るには「誰が」「どうする」「何を」のほかに、「どこで」「いつ」といった情報が必要な場合もあります。

ですが、最初から「どこで」や「いつ」を使うときの語順まで教えるのはオススメしません。

一度にたくさんのことを教えると、子どもによっては情報を整理しきれなくなるからです。

そうなると、どれがいちばん重要な情報なのかが見えなくなってしまいます。

その結果〈誰が→どうする→何を〉という基本の語順さえ記憶に残らないかもしれません。

そこで、まずは基本の語順にフォーカスし、少し慣れたところで「どこで」「いつ」について説明しましょう。

〈説明の例〉

「私はサッカーをします」という文に、もう少しくわしい情報を付け加えてみよう。

私は毎日サッカーをします。

私は公園でサッカーをします。

このように「いつ」や「どこで」という情報は、ふつう、文の最後に置くよ。

I play soccer every day.

I play soccer in the park.

説明したら練習問題に入りましょう。

日本語と同じ意味になるように( )内の語句を並べかえましょう。

1. 私は毎日英語を勉強します。

( study / every day / I / English ).

2. 私たちは体育館でバスケットボールをします。

( in the gym / play / we / basketball ).

解答

1. I study English every day.

2. We play basketball in the gym.

3. be動詞の文について説明する

be動詞の説明は、子どもが「一般動詞の文」の作り方に慣れたあとがオススメです。

中学英語の中で、be動詞は最初にして最大の壁です。日本語にない概念なので、子どもにとって理解するのは簡単ではないのです。

そこで、比較的理解しやすい「一般動詞の文」を先に説明し、それを足掛かりにして「be動詞の文」を教えていきましょう。

1回の授業で一般動詞とbe動詞を両方教えるのは、オススメしません。子どもが情報を整理し切れなくなるからです。子どもの習熟度に合わせながら、何回かに分けて教えてみてください。

基本の語順を教える

最初に、「文を作るときには、一般動詞を使えないケースもある」ということについて説明しましょう。

〈説明の例〉

これまで、一般動詞を使って「誰々は〇〇する」という文を作ってきたね。

主語→ 一般動詞→ そのほか

I watch TV.

We speak English.

「見る」や「話す」など、動作(動き)について言うときは一般動詞を使う。でも会話をしたり文を書いたりする場合、動作以外の話をするときもあるよね。

(例)

私はうれしい。

彼らは疲れている。

「うれしい」や「疲れている」には「動作(動き)」がないね。だから英語にするときに一般動詞は使えない。

では、どう表現すればいいのか? その方法を見ていこう。

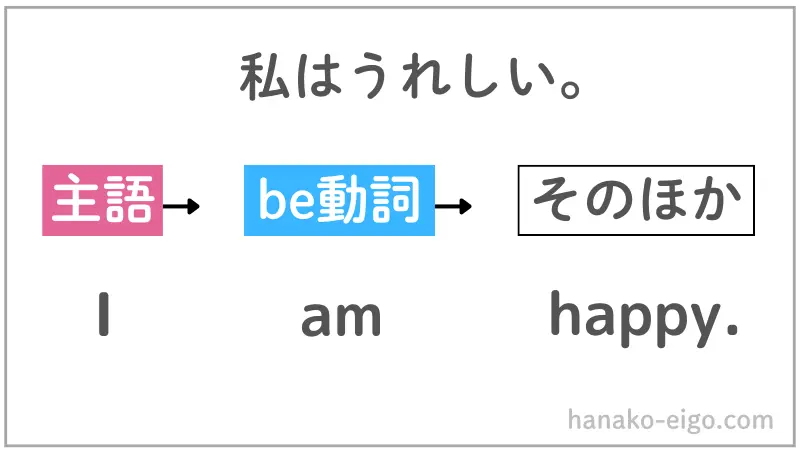

続いて、「be動詞を使った文」の作り方(語順)を説明しましょう。

〈説明の例〉

たとえば「私はうれしい」は、英語で次のように言うよ。

I am happy.

〈I〉は「私は」、〈happy〉は「うれしい」という意味だね。では〈am〉は一体何なのか?

〈am〉は「be動詞」というグループの言葉なんだ。動作以外の話をするときには、「主語の後ろにbe動詞を置く」というルールがあるんだよ。

be動詞は、日本語には訳さない。でも、訳さないからと言って抜かしたらダメだよ。

〇 I am happy.

× I happy.

動作以外の話をするときには、主語の後ろに be動詞を置こう。

be動詞を使うケースについては、上のように「動作以外の話をするとき」と説明するのがオススメです。

be動詞の意味や役目について、下のように説明する方法もありますが、あまりオススメしません。

(1) be動詞には「~です(~だ・~である)」という意味がある。

(2) be動詞には「=」(イコール)の役目がある。be動詞の前後が、イコールの関係になっている。

(例) I = happy

→ I am happy.

(1)や(2)をオススメしない理由は「be動詞の教え方。勉強が苦手な子に教えるなら、この方法!」でくわしく解説しています。興味がある方はチェックしてみてください。

「動作以外のことを表す言葉」を教える

「動作以外のこと」を表す言葉には、上で挙げた happy のほかに、どんなものがあるのか? それを子どもに紹介しましょう。

「動作以外のこと」を表す言葉

| すてきな | nice |

| すばらしい | great |

| 悲しい | sad |

| 疲れている | tired |

| おなかがすいている | hungry |

| 忙しい | busy |

| 生徒 | student |

| 教師 | teacher |

happy 以外の言葉を教えたあとは、語順をおさらいしてから練習問題に入りましょう。

〈おさらいの例〉

hungry や teacher といった言葉も、happy と同じように「動作以外のこと」を表しているよね。

なので、文を作るときには下の順で単語を並べよう。

主語→ be動詞→ そのほか

I am hungry.

I am a teacher.

英語にしましょう。

1. 私は疲れています。

2. 私は生徒です。

解答

1. I am tired.

2. I am a student.

be動詞の使い分け方を教える

〈I am ~.〉の文に慣れたところで、are や is について説明しましょう。

〈説明の例〉

be動詞は am のほかに are や is もあるよ。

では、どんなときにどれを使えばいいのか? それを判断するには、文の主語に注目しよう。

●主語が I なら→ am を使う

I am busy.

●主語が you なら→ are を使う

You are busy.

●主語が I・you 以外のときは、その主語が「1人(単数)か、2人以上(複数)か?」を考える。

単数なら→ is を使う

He is busy.

複数なら→ are を使う

We are busy.

| I のとき→ | am |

| you のとき→ | are |

| I・you 以外のとき→ | 単数なら is, 複数なら are |

be動詞の使い分け方については、下の記事でくわしく解説しています。興味のある方はチェックしてみてください。

使い分け方の説明が終わったら練習問題に入り、子どもが理解しているか確認してみてくださいね。

英語にしましょう。下の順で単語を並べること。

主語→ be動詞→ そのほか

1. 田中先生(Ms. Tanaka)は忙しいです。

2. 私たちはおなかがすいています。

解答

1. Ms. Tanaka is busy.

2. We are hungry.

4.「動詞はひとつだけ使う」というルールを教える

最後に、語順をおさらいしながら、「主語の後ろに動詞はひとつだけ置く」というルールを教えましょう。

〈説明の例〉

英文を作る場合、「動作」の話をするなら一般動詞を使おう。「動作以外」の話をするなら、be動詞を使おう。

主語の後ろには、一般動詞か be動詞、どちらかひとつだけ置くよ。

上の図で言うと、オレンジコースを選んだら be動詞は使わない。青コースを選んだら一般動詞は使わないよ。

下のように、一般動詞と be動詞を両方使うことはできないんだ。

私はテレビを見る。

× I am watch TV.

「見る」は動作なので、一般動詞の watch を使おう。be動詞は使わないよ。

子ども理解しているか、練習問題で確認してみてください。

英語にしましょう。一般動詞を使うべきか、be動詞を使うべきか、よく考えること。

1. 彼は疲れています。

2. 私はサッカー(soccer)をします。

3. 彼らは英語を話します。

解答

1. He is tired.

2. I play soccer.

3. They speak English.

まとめ

この記事では、語順の教え方をご紹介してきました。特に大事なポイントは、次の2つです。

●「文はパーツに分解できる」ということを教える

●「一般動詞の文」を先に教え、それを足掛かりにして「be動詞の文」を教える

子どもによっては、国語で習う「主語・述語」を理解していないことがあります。ですので「文はパーツに分解できる」ということをゆっくり説明するのが大事です。

【関連記事のご紹介】

→ 「誰々は(が)を表す部分が主語だ」と教わっても、文中から正しく主語を見つけ出せない子もいます。そういう子に「主語」の意味を教えるにはどうすればいいか? そのコツをご紹介しています。

→「一般動詞とbe動詞の使い分け方」をどう教えるか? そのポイントについて、くわしく解説しています。

また、子どもによっては、(be動詞だけではなく)一般動詞の概念もなかなか理解できない場合があります。そういう子に教えるときのヒントもご紹介しています。