中1英語の中でも、疑問詞は特に難しい単元です。お子さんの勉強を見ている保護者や家庭教師の中には「どう教えればいいんだろう?」とお悩みの方もいるかもしれません。

そこで、このブログでは全6回にわたり、疑問詞の教え方をご紹介していきます。疑問詞の基礎にフォーカスした教え方です。英語が苦手な子に教える際、参考にしてみてください。

この記事は「疑問詞の教え方シリーズ」の第1回です。ぜひ最初に第1回をご覧になってください。シリーズ全体の流れをつかみやすくなると思います。

第1回 子どもがつまずく原因と対策(この記事)

第4回 Where do ~?とWhere is ~?などの使い分け

第5回 What time ~?やHow many ~?など

第6回 疑問詞を使った疑問文への答え方

第1回(今回)のトピックは「疑問詞でつまずく原因と対策」。

つまずきの原因を踏まえた上で、「何をどんな順で教えるか? なぜその順で教えるのか?」についてお伝えします。

(今回解説するのは、教え方の全体的な流れです。具体的な教え方は、第2回~第6回でご紹介します。)

子どもがつまずく原因

子どもたちが疑問詞の単元でつまずくのはなぜか? その大きな原因は2つ考えられます。

【つまずきの原因1】

疑問詞を習う準備ができていない(疑問詞を習うのが早すぎる)

〈疑問詞を使った疑問文〉を作るには、本来であれば〈一般動詞の疑問文〉と〈be動詞の疑問文〉を使い分けられるようにしておく必要があります。

ですが多くの子がそこまで達していないうちに、教科書では疑問詞が登場します。つまり、疑問詞を習う準備ができていないのに、早々と疑問詞が出てくるのです。

これだと子どもたちへの負荷はかなり高いでしょう。〈What is ~?〉と〈What do you ~?〉などの違いがわからなくても無理はありません。

「ちょっと教科書が急ぎすぎ……」という印象です。

今回の「疑問詞の教え方シリーズ」では、「〈一般動詞の疑問文〉と〈be動詞の疑問文〉を使い分けられない子」に向けた教え方をご紹介していきます。

【つまずきの原因2】

疑問詞が五月雨式に出てくる

教科書では疑問詞が五月雨式に出てきます。

たとえば、まず when が出てきて、そのうち where が登場。またしばらくすると how が出てきて……、という具合です。そのため、子どもたちは疑問詞ごとにその使い方を教わることになります。

すると、それぞれの疑問詞ごとにルール(使い方)が異なるかのような印象を受けかねません。実際は疑問詞全体に共通するルールがあるのに、それが見えづらくなってしまうのです。

疑問詞が五月雨式に出てくると、このように、疑問詞全体を体系的にとらえるのが難しくなってしまいます。

何をどんな順番で教える?

では、子どもたちが疑問詞を理解しやすくなるには、何をどんな順番で教えればいいのでしょう?

私がおすすめするのは、この順番です。

●Do you ~? の復習(シリーズ第2回)

↓

●疑問詞の後ろに do, does が来るパターン(シリーズ第2回)

↓

●疑問詞の後ろに be動詞が来るパターン(シリーズ第3回)

↓

●〈Where do ~?〉と〈Where is ~?〉などの使い分け(シリーズ第4回)

↓

●〈What time ~?〉や〈How many ~?〉など(シリーズ第5回)

↓

●疑問詞を使った疑問文への答え方(シリーズ第6回)

では、それぞれのステップの概要をお伝えしますね(具体的な教え方は第2回から第6回の記事でご紹介します)。

〈Do you ~?〉の復習

〈Do you play soccer?〉など、「あなたは~しますか」という文の作り方を復習します。

「一般動詞の意味」と、「一般動詞を使う文では、Are you ~? ではなく Do you ~? を使う」という点をおさらいしておきましょう。

疑問詞の後ろにdo, does が来るパターン

子どもにとっては、さまざまな疑問詞を覚えるのだけでも大変です。ましてや、「疑問詞を覚えながら、do (does) と be動詞を使い分ける」というタスクにいきなり取り組むのはハードルが高いでしょう。

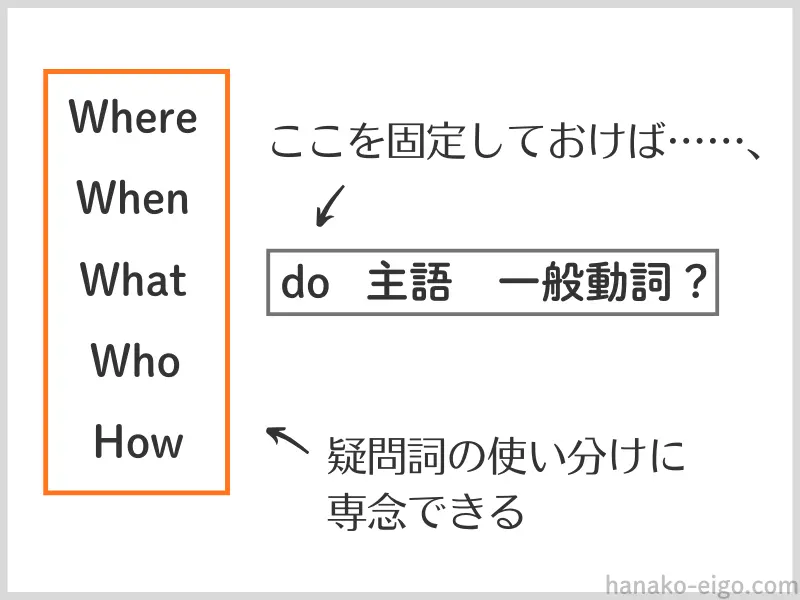

そこで、まず〈疑問詞の後ろに do, does が来るパターン〉だけを教えます。

(例) Where do you live?

〈Where is Ken?〉など、疑問詞のすぐ後ろに be動詞が来るパターンはひとまず横に置いておくわけです。

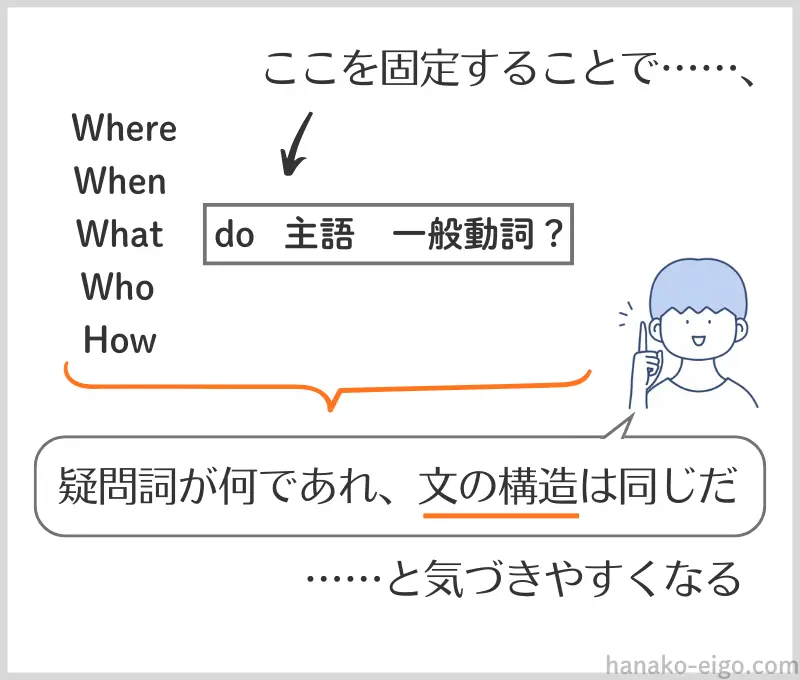

疑問詞の後ろを be動詞ではなく do (does) に固定することで、子どもたちは疑問詞の使い分けに専念できるようになります。

また「(疑問詞の後ろに do (does) が来るパターンであれば)疑問詞が何であれ、文の作り方は同じ」ということを理解しやすくなります。

疑問詞ごとにルール(使い方)が異なるのではなく、疑問詞全体に共通するルールがある。そのことに気づきやすくなるのです。

なお、〈be動詞が来るパターン〉より先に〈do, doesが来るパターン〉を扱うのは、be動詞より一般動詞のほうが理解しやすいからです。

理解しやすいことを先に教え、それを足掛かりにして難しいことを教える。そうすれば子どもが文法を理解しやすくなりますよ。

疑問詞の後ろにbe動詞が来るパターン

〈疑問詞の後ろに do, does が来るパターン〉に子どもが慣れたところで、今度は〈be動詞が来るパターン〉を教えます。

(例) Where is the library?

〈疑問詞の後ろに be動詞が来るパターン〉であれば、使う疑問詞が何であれ、文の作り方は同じです。そのことを強調するのがポイントです。

〈Where do ~?〉と〈Where is ~?〉などの使い分け

疑問詞の後ろに〈do, doesが来るパターン〉と〈be動詞が来るパターン〉に慣れた段階で、使い分けの練習に入ります。

疑問詞を教える際、最初から2つのパターンを混在させると、子どもへの負荷が高くなってしまいます。「疑問詞を覚える」「2つのパターンを使い分ける」という複数のタスクに、同時に取り組まないとならないからです。

ですので、〈do, doesが来るパターン〉と〈be動詞が来るパターン〉にそれぞれ慣れた段階で、使い分けの練習に入るのがおすすめです。

〈What time ~?〉や〈How many ~?〉など

〈What time ~?〉(疑問詞+名詞)や〈How many ~?〉(疑問詞+形容詞)などを教えます。

教えるタイミングとしては、疑問詞を単体で使う文(What is this? や Where do you live? など)に子どもが慣れたあとがおすすめです。

疑問詞を単体で使う文は、疑問詞の単元における「基本的な文」つまり「土台」です。その土台がしっかりできていない状態では、〈What time ~?〉などの応用を習っても、使いこなすのは難しいでしょう。

まずは土台をしっかり作り、その上で〈What time ~?〉や〈How many ~? 〉に入ったほうが、子どもたちも理解しやすくなると思います。

疑問詞を使った疑問文への答え方

疑問文の作り方をひと通り説明したら、最後に答え方を教えましょう。

「疑問詞ごとに答え方を教える」という方法もあります。ですが、答え方を体系的にとらえやすくするには、最後にまとめて教えるのがおすすめです。

まとめ

子どもたちが疑問詞を使えるようにするには、疑問詞のルールを体系的に教える必要があります。

おすすめなのは、下の順で教える方法です。

●Do you ~? の復習(シリーズ第2回)

↓

●疑問詞の後ろに do, does が来るパターン(シリーズ第2回)

↓

●疑問詞の後ろに be動詞が来るパターン(シリーズ第3回)

↓

●〈Where do ~?〉と〈Where is ~?〉などの使い分け(シリーズ第4回)

↓

●〈What time ~?〉や〈How many ~?〉など(シリーズ第5回)

↓

●疑問詞を使った疑問文への答え方(シリーズ第6回)

具体的な教え方は、「疑問詞の教え方シリーズ」第2回~第6回でお伝えしていきますね。

次回(第2回)は〈Do you ~?〉の復習と、〈疑問詞の後ろに do, does が来るパターン〉の教え方です。下の記事でまたお会いしましょう。