勉強が苦手な子に、現在完了形の完了用法をどう教えればいいのか? その方法をご紹介します。

教えるときのポイントは「細分化」。教えるべき内容を小分けにし、少しずつ教えていくのです。そうすれば、勉強が苦手な子も理解しやすくなりますよ。

なお、この記事で取り上げるのは、完了用法の肯定文(平叙文の肯定文)です。

完了用法の否定文・疑問文については、「完了用法(否定文・疑問文)の教え方|勉強が苦手な子への指導法」で解説しています。

「何を学ぶのか」を平たく説明する

まず「今日は何を学ぶのか」を子どもに伝えます。

〈説明の例〉

「~し終えている」「~してある」と表現する方法を学習しよう。

次に、「どんな場面で使う表現か」について、具体例を挙げます。使う場面をイメージできたほうが、完了用法を理解しやすくなるからです。

〈場面設定の例〉

昼食の時間になり、親が子どもに言いました。

親: サンドイッチを食べよう。

子: やった~!

親: 手を洗っておいで。

子: もう洗ってあるよ。(もう洗い終えているよ。)

最後に、上の会話をもとに、「何を学ぶのか」をもう一度子どもに伝えます。

〈説明の例〉

「洗い終えている」「洗ってある」というのは、「手洗いが完了している」ということだよね。

このように、「~し終えている」「~してある」など、「出来事が完了している」と言うための方法を学習しよう。

このくらい具体的に説明すれば、子どもも理解しやすいと思います。

逆に、下のように抽象的な説明で授業を始めるのはオススメしません。

完了用法とは、「動作や状態が現在までに完了している」と伝えるための方法だよ。

こういう抽象的な説明は、大人が聞いてもパッと理解するのは難しいですよね。勉強が苦手な子であれば、なおさらです。

ですので、なるべくシンプルな言葉で具体的に説明してみてください。

過去分詞に慣れさせる

すでに過去分詞を習っている子の場合、(2)に飛んでください。

(1)「過去分詞とは?」を説明する

(2) 完了用法の過去分詞に慣れさせる

「過去分詞とは?」を説明する

「過去分詞とは何か」を説明しましょう。

〈説明の例〉

今回は文を組み立てるときに、過去分詞というパーツを使うよ。過去分詞は動詞が変化したものなんだ。

たとえば「食べる」という意味のeatは、次のように変化する。

原形 eat

過去形 ate

過去分詞 eaten

過去分詞には「過去」という言葉が含まれているけど、「過去」とは関係ないよ。「過去分詞」というのはパーツの名前だと思ってね。

完了用法の過去分詞に慣れさせる

文の作り方に入る前に、完了用法でよく出てくる過去分詞に慣れておくことが大事です。

あらかじめ慣れておかないと、文を作る際、下のように複数のタスクを同時にこなさないとなりません。

- 見慣れない過去分詞を書き写しながら、

- 〈have+過去分詞〉のカタマリを作り、

- 文全体の作り方も覚える

こういうマルチタスクは大変ですので、過去分詞に慣れておくことをオススメします。完了用法でよく出てくる過去分詞を1~2回書いて練習しておくだけでも、文を作るときの助けになります。

完了用法でよく出てくる過去分詞

| 原形 | 過去形 | 過去分詞 |

|---|---|---|

| finish | finished | finished |

| clean | cleaned | cleaned |

| wash | washed | washed |

| read | read | read |

| do | did | done |

| eat | ate | eaten |

| leave | left | left |

〈have+過去分詞〉について教える

基本的な文の作り方について、次の3点を子どもに説明します。

〈基本的な文の作り方〉

●「~し終えている」「~してある」など、「出来事が完了している」と伝えるには、現在完了形を使う。

●現在完了形とは〈have + 過去分詞〉というカタマリのこと。

私は手を洗い終えている(手は洗ってある)。

I have washed my hands.

●現在完了形の have は「持っている」と訳さない。〈have + 過去分詞〉というカタマリ全体で「~し終えている」「~してある」という意味になる。

説明したら文法問題に入りましょう。〈have+過去分詞〉のカタマリに慣れる、というのが目的です。

日本語と同じ意味になるように、下線部に適切な語を入れましょう。

1. 私は宿題を終えています。

I _ _ my homework.

2. 私たちは部屋をそうじし終えています。

We _ _ the room.

解答

1. have finished または have done

2. have cleaned

hasを使うケースを教える

have ではなく has を使うケースについて、次の点を子どもに教えます。

〈has を使うケース〉

主語が「I・you 以外で単数」のときは、〈has + 過去分詞〉というカタマリを使う。

ユミは手を洗い終えています(手は洗ってあります)。

Yumi has washed her hands.

「I・you 以外で単数」というのは、「3人称単数」のことです。

「3人称単数」の意味を子どもが理解していない場合、「I・you 以外で単数」と説明したほうがわかりやすいでしょう。

has について説明したら文法問題に入ります。子どもが have と has を使い分けられるか、確認してください。

日本語と同じ意味になるように、下線部に適切な語を入れましょう。have と has、どちらを使うかよく考えること。

1. 私の姉は部屋をそうじし終えています。

My sister _ _ the room.

2. 彼らは宿題を終えています。

They _ _ their homework.

解答

1. has cleaned

2. have finished または have done

already と just について説明する

完了用法でよく使われる already と just について、次の2点を子どもに説明します。

〈already と just の説明〉

●「もう~した」「もう~してある」と言うときには、have の後ろに already を置く。already には「もう・すでに」の意味がある。

I have already done my homework.

私はもう宿題をしました。(もう宿題をし終えています。)

● already の代わりに just を使うと「ちょうど~したところだ」という意味になる。

The bus has just left.

バスはちょうど出発したところです。

注意点1

完了用法の訳し方はいろいろあります。そのことについて、子どもに説明しておくことをオススメします。

〈説明の例〉

already や just を使った文の訳し方は、いろいろあるよ。

〈have already 過去分詞〉

→もう~した、もう~してある、もう~してしまった

〈have just 過去分詞〉

→ちょうど~した、ちょうど~したところだ、ちょうど~してしまった

どれも「出来事が完了している」という意味だよ。こういう日本語の文を見たら、どれも現在完了形で表現しよう。

勉強が苦手な子は、1つの語句に対し1つの訳を当てはめる傾向があります。

たとえば、〈have already 過去分詞〉には「もう~した」という訳だけを当てはめてしまうのです。

そのため、「もう~してしまった」という日本文が出てくると、「“してしまった”というのは英語で何て言うんですか」と質問することがあるのです。

ですので「いろんな訳し方がある」ということを、あらかじめ教えておく必要があります。

注意点2

子どもたちは、already や just を置く場所がわからなくなる、ということがよくあります。

否定文を習ったあとであれば、「not を置く場所と同じところに置く」と教えるのも手です。

問題演習の際「already や just を使った文」を大人がリズムよく読んであげる、というのもオススメです。

〈have already〉〈have just〉というカタマリを音で覚えてもらうのです。

もちろん子ども自身が読むのも大事です。ですがリズムよくスラスラ読めなければ、カタマリとして音で覚えるのは難しいでしょう。ぜひ、大人が文を繰り返し読んであげてください。

「already や just は have の後ろに置く」ということを意識するには、下のような文法問題に取り組むのもいいですね。

日本語と同じ意味になるように、下線部に適切な語を入れましょう。

1. 私はちょうど昼食を食べたところです。

I _ _ _ lunch.

2. バスはもう出発してしまいました。

The bus _ _ _.

解答

1. have just eaten または have just had

2. has already left

「完了用法とは何か」を解説する

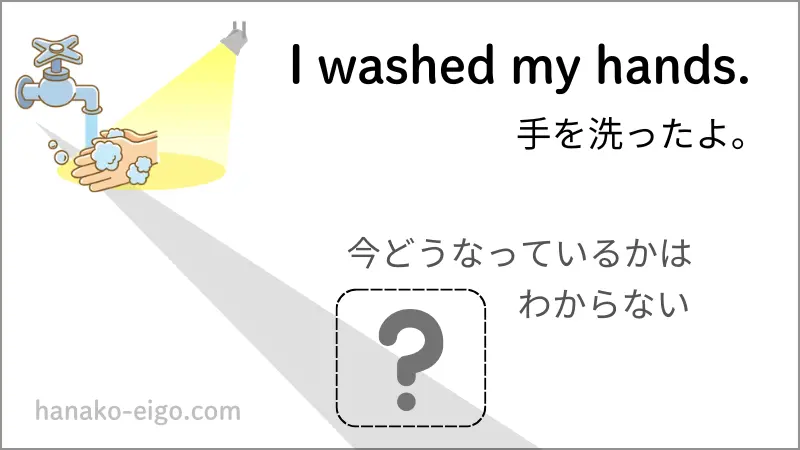

子どもが文の作り方にある程度慣れたら、「完了用法とは何か? 過去形との違いは何か?」を説明します。たとえば下の2つの違いを教えるのです。

I have already washed my hands.

I washed my hands.

説明の仕方はいろいろあると思いますが、私のオススメは下の方法です。中学生に教えるときの参考にしてみてください。

完了用法と過去形の違い

この記事の最初で出てきた会話を思い出してみましょう。

親: サンドイッチを食べよう。

子: やった~!

親: 手を洗っておいで。

子: もう洗ってあるよ。(もう洗い終えているよ。)

子どもは、単に「洗った」という出来事を報告したかったのではありません。

「洗ってあるからきれいだよ。食べる準備はバッチリ」という意味で、「もう洗ってある」と言った。そう考えるのが自然ですよね。

このように「~したから、今こうなっている」と伝えたいときには、完了用法を使います。

もう洗ってあるよ。(もう洗い終えているよ。)

I have already washed my hands.

ここでは〈I have already washed my hands.〉の中に、「手はきれいだよ。食べる準備はバッチリ」というニュアンスが込められています。

現在完了形が重視しているのは、「(~した結果)今どうなっているか」です。つまり「今」にスポットライトを当てているのです。

一方、過去形の〈I washed my hands.〉からは、「手を洗った結果、今どうなっているか」は読み取れません。(手はきれいなままかもしれないし、もうベタベタに汚れている可能性もあります。)

〈I washed my hands.〉からわかるのは「手を洗った」という出来事だけ。過去形は、過去にスポットライトを当てているのです。

現在完了形(完了用法)

→「~したから、今こうなっている」というニュアンスが込められている。

過去形

→ 終わった出来事について語っている。

現在完了形と過去形の違いについて、もっとくわしく知りたい方は、「現在完了形と過去形の違いを豊富な例文で解説」をご覧ください。

なぜ最初に解説しないのか?

現在完了形の意味や過去形との違いは、授業の最初に解説するのが一般的です。けれども勉強が苦手な子の場合、最後に解説するのをオススメします。

というのも最初に解説した場合、「これから何を学ぶのか」が子どもに伝わりづらくなるからです。

「現在完了形とは何ぞや」という説明は抽象的なので、勉強が苦手な子にとって理解するのは簡単ではありません。

そのため、「これから何を学ぶのか」「どこに向かっているのか」が見えてこないのです。

そして、その状態で解説を聞き続けても、なかなか頭に入ってこないでしょう。

ですので、「現在完了形とは何ぞや」はひとまず横に置いておきます。まずは現在完了形の文を作ることに慣れる、というのを目指すのです。

そして、現在完了形にある程度慣れた時点で、「現在完了形の意味や過去形との違い」の解説に入るのがいいでしょう。

習熟度によっては解説を省く

子どもの習熟度によっては、「現在完了形とは何ぞや」の解説を省くのもアリだと思います。

たとえば過去形の文をパッと作れない子の場合、「現在完了形と過去形の違い」まで理解するのは、かなり難しいのではないでしょうか。

そうであるなら、「現在完了形とは何ぞや」の説明は思い切って省き、文の作り方に集中したほうがいいでしょう。現在完了形の文のパターンに慣れる、というのを目指すのです。

理屈はわからなくても、現在完了形の各用法のパターンを覚えていれば、学校のワークやプリントに取り組みやすくなります。

子どもに勉強を教えるときは、つい、あれもこれも説明してあげたくなりますよね。

けれども、すべてを教えることが必ずしも良いとはかぎりません。子どもの習熟度によって、教える内容に優先順位をつけることも必要です。

まとめ

この記事では、現在完了形(完了用法)の教え方をご紹介しました。

特に大事なポイントは下の3つです。

- 「何を学ぶのか」を具体的に説明する

- 教えるべきことを細分化し、小出しにしながら教える

- 完了用法の意味や過去形との違いは、授業の最後に教える

よかったら実践してみてくださいね。

オススメの問題集3選

書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?

そこで、「これは使いやすい」と私が思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも一長一短ではありますが、英語の基礎を学びやすい作りになっています。

よかったら参考にしてみてください。

(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)

文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。

また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。文法問題に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。

さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。

今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。

↑中2英語・中3英語もあります。(現在完了形は「中3英語」に載っています)

(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)

文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方がわからない」という保護者や家庭教師の方が、この解説を参考にしながら教える、というのもオススメです。

イラストが豊富なので、「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。

↑中2英語・中3英語もあります。(現在完了形は「中2英語」と「中3英語」に載っています)

(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)

知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。

各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。

「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。

↑中2英文法・中3英文法もあります。(現在完了形は「中3英文法」に載っています)

「それぞれの問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。

【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた

最後までお読みいただき、ありがとうございました。